QURUWAとは?

乙川が東西に流れる愛知県岡崎市。

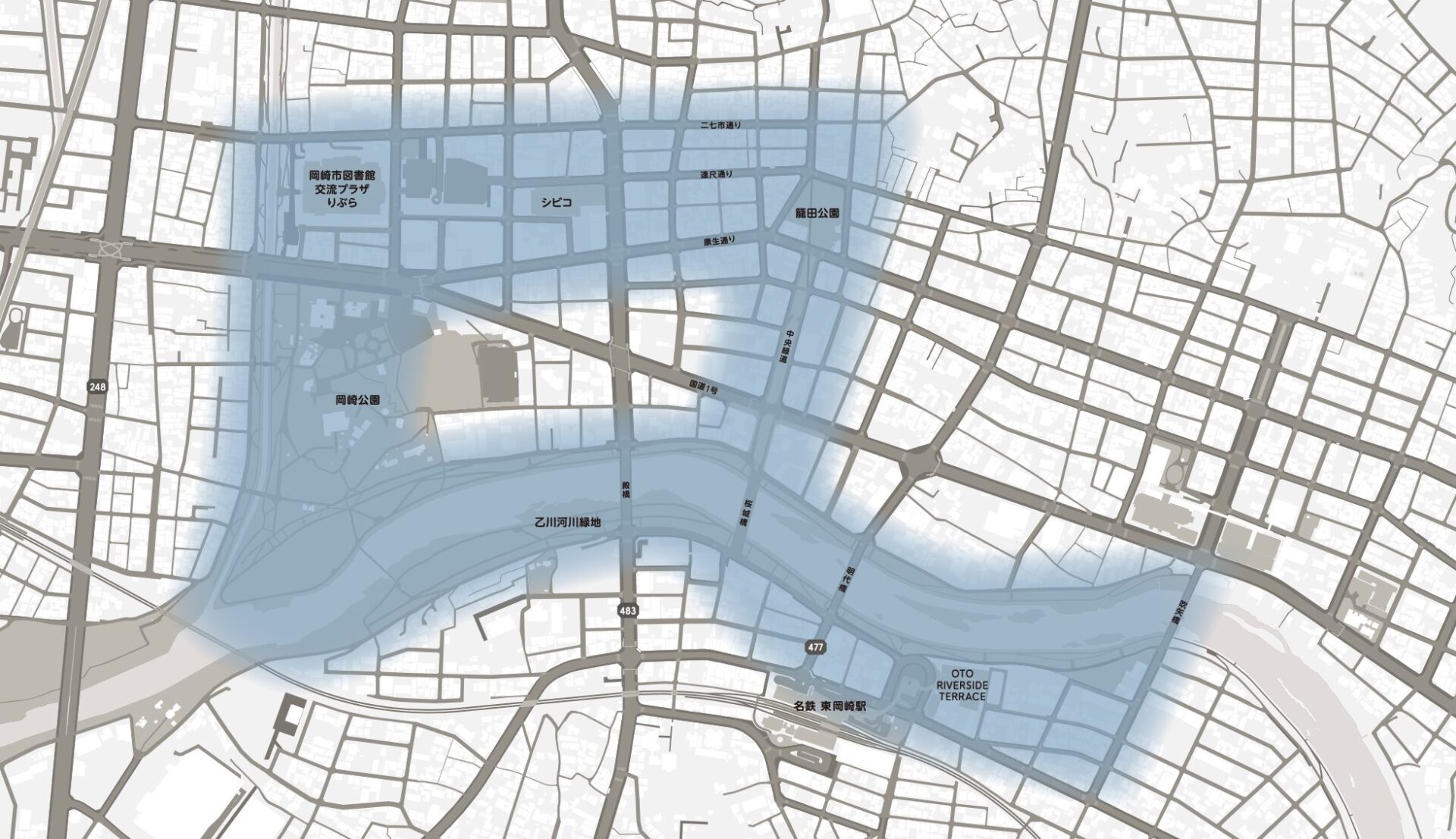

その中心部に位置する公共空間のそれぞれを「Q」の字で結んだエリアを「QURUWA」と名付けました。

目指すのは、QURUWAにあるみんなのための空間で、市も市民も一緒になって、誰もが「やってみたい」にトライできるようにすること。

そうして生まれた変化がもたらす波及効果で、まちの好循環をはかります。

「QURUWA」についてのQ&A(問いと答え)を以下にまとめました。

QURUWAとは

「QURUWA」ってなに?場所?取り組み?

「QURUWA(くるわ)」とは、名鉄東岡崎駅、乙川河川緑地、桜械橋、中央道、籠田公園、図書館交流プラザりぶら、岡崎公園など岡崎のまちなかにある公共空間の各拠点を結んだときに現れる「Q」の字の通り(主要回遊動線)のことです。

かつての岡崎城の城下町全体を取り囲む土塁、およびその城下町全体を「総曲輪(そうぐるわ)」と呼びますが、その一部と重なることも、QURUWAという名前の由来です。

このQURUWA地区内の公共空間を舞台に公民連携プロジェクトを実施することで、人やものの動きを活発にし、まちの好循環をはかる計画を「QURUWA戦略」と言います。

ちなみに「QURUWA地区」とは、主要回遊動線QURUWAを覆う、約157haの乙川リバーフロント整備の地区のことです。

「乙川」ってなに?どう読むの?

「おとがわ」は岡崎市を東西に流れる一級河川です。春は桜、夏は花火など様々なイベントの会場としても利用されています。

岡崎ってどこにあるの?どんなまちなの?

愛知県のほぼ中心地にある、人口約38万の中枢中核市であり、主要な産業として製造業に優れています。

徳川家康公が誕生した岡崎城や三河武士などで「歴史のまち」として知られています。

交通は広域利便性に優れ、鉄道網、高速道路、主要国道等により周辺郡市や名古屋市との連携がはかられています。

全国的に人口減少が進む中、岡崎市全体でも2025年以降に減少傾向となる見込みです。QURUWA地区で商業の中心といわれていた康生地区では、1990年代に入り、郊外型の大型ショッピングセンター開店以降、徐々に衰退し、商店数、事業所数、人口は減少しています。また、全市における高齢化率は、24.5%(令和6年度4月1日時点)ですが、QURUWA地区では、30%を超えるところも多数あります。

そのような課題はあるものの、岡崎市全体の自治会加入率は約90%と非常に高く、この地区は地域の結びつきが強いエリアであるとともに、近年、岡崎市へ転入してくる7割近くが20代~30代の若い世代で構成されています。

各駅からのルート案内

「QURUWA戦略」ってなに?

正式名称は「QURUWA戦略(乙川リバーフロント地区公民連携まちづくり基本計画)」です。一言で言えば、「岡崎のまちなかでの多様な過ごし方を最大限実現し、市も市民も一緒になって、エリアの価値の向上を目指す取り組み。」

愛知県岡崎市を流れる乙川のまわり、かつて賑わっていた(乙川リバーフロント地区=QURUWA地区)内、その面積のおよそ半分にあたる豊かな公共空間を市も市民も一緒になって工夫し活用する(公民連携プロジェクト)ことにより、そのエリアにある橋、公園、図書館などの各拠を結ぶ「Q」の字を中心に人やものの動きを活発にし、波及効果として、まちの好循環をはかろうという取り組みです。

QURUWAと公民連携

誰が「QURUWA」をやっているの?

市と市民が「公民連携」して進めています。

公民連携ってなに?

市も市民も一緒になって、それぞれの強みを活かして、公共サービスの質を高め、様々な課題を解決していくことです。また、都市経営という観点から行政側が中長期的なエリアの将来(エリアビジョン)を示し、公民連携による公共サービスで持続的な部市経営を目指しています。

なんで岡崎市は公民連携をしているの?

今後、人口減少や高齢化がより進んでいく中で、岡崎市だけで都市経営をしていくことに限界がきています。

また、地域の課題を解決することは必ずしも市(公)だけの役割ではありません。対価を得るかわりに市民側が公共サービスを提供することも必要になってくるでしょう。そうした視点に立って、市も市民も一緒になって、持続可能な都市経営をおこなうことが必要だと考えているからです。

「QURUWA」って誰が言いはじめたの?

まちづくりの専門家等による「デザイン会議」で提案され、社会実験「Meguru Quruwa」で検証し、岡崎市がQURUWA戦略としてとりまとめました。

「デザイン会議」って何?

QURUWA戦略における市の公共事業等に関するものや公共空間を利活用する民間事業について、公民連携そして都市デザインの観点から専門的な検討をおこなうため、まちづくりの専門家、地域自治会、指定管理者、都市再生推進法人、岡崎市関係部局によって構成される会議です。

「地域自治会」であるQURUWA7町・広域連合会は、地権者と民間事業者をつなぎ、公民連携の動きを支えて、顔の見える関係づくりをおこないます。

「指定管理者」は、公共施設の管理をおこなう事業者です。民間のノウハウを活用し、公共施設のサービス向上と経費削減を図ります。

「都市再生推進法人」はまちづくりの新たな担い手として市町村により指定された法人です。都市再生推進法人に指定されることで、公的な位置付けが付与されるほか、市へまちづくりの具体的な提案をすることができるようになります。

会議で交わされた意見は、QURUWA戦略への計画としての位置づけや各主体による各事業での具体的な実施を目指します。

(地域自治会)

・QURUWA7町・広域連合会

(都市生推進法人)

・株式会社まちづくり岡崎

・特定非営利活動法人岡崎まち育てセンター・りた

・株式会社Q-NEXT

デザイン会議の「専門家」はそれぞれ何をしている人なの?

遊休不動産の活用、土木・建築、公民注携まちづくり、各種民間事業などの実践者かつ専門家であり、全国各地でまちづくりの豊富な実績を有している方々です。

- 乙川リバーフロント地区まちづくりデザインアドバイザー

-

・清水義次・・建築・都市・地域再生プロデューサー/株式会社アフタヌーンソサエティ代表

・藤村龍至…建築家/東京藝術大学美術学部建築科准教授/RFA主宰

・西村浩・建築家/クリエイティブディレクター/株式会社ワークヴィジョンズ代表取締役/オン・ザ・ルーフ株式会社代表取締役/株式会社リノベリングパートナー

・伊藤孝紀・・・建築家/名古屋工業大学大学院建築・デザイン分野教授/タイプ・エービー主宰

・長谷川浩己・・・ランドスケープ・アーキテクト/有限会社オンサイト計画設計事務所

QURUWAで進んでいること

いつからやっているの?

2014年に中心市街地の課題を解決するため、乙川の河川空間を有効活用したまちづくり構想を提言したことがきっかけです。

- 2015年4月~2017年3月

「おとがわプロジェクト」期 -

現在桜城橋という名前がつけられている人道橋の設置や籠田公園のリニューアルなど公共空間整備の計画をつくり、ワークショップやシンポジウム等で市民を中心に意見を交わしながら、徐々に主要な役割を担う人たちが登場しました。

新しい施設をつくる「ハード」整備に加え、人の動きにまつわる「ソフト」事業と社会実験を実施しながら、実践的な計画をつくっていきました。

- 2017年3月~現在

「QURUWA」期 -

市も市民も一緒になって公共空間を工夫して活用する「公民

連携」を示すために、エリアごとに具体的なプロジェクト「QURUWAプロジェクト」としてとりまとめ、現在に至るまで実践をしています。

なぜ市の中心部でやっているの?

QURUWA地区は岡崎市の玄関口であり、都市の顔といえるエリアです。中心市街地の商業地の衰退・地価の下落は、市の税収に大きな影響があり、持続可能な都市経営をはかることができなくなります。

また、特色のある中心市街地がある市町村は、その市町村全体の魅力を高めることができます。そのため、当エリアの再生をはかり、魅力あるエリアにするとともに、市内他地域との連携・波及に取り組んでいきます。

籠田公園、中央緑道、乙川の再整備や桜城橋の整備により、使いやすい多様な公共空間があり、地域や民間事業者の顔の見える関係性があるため、トライしやすい地区でもあることから、市の中心部でやっています。

何をどうしようとしているの?

現在、QURUWAには、図書館交流プラザりぶら(年間140万人)や岡崎公園(年間37万人)など、それぞれでは多くの人々が利用している施設があるものの、その施設だけを目的として、周辺エリアへの「にじみだし」が起こっていない状況です。

また地区内には、観光船やキャンプなど実施している乙川や軒先を休憩施設として活用している康生通り・連尺通りなどのすでに活用が始まっている公共施設が数多くあります。

これら「点」でわかれている拠点を「線」で結び、利用する人が行き来するようになることで、波及効果として、まちの「面」としての好循環を目指しています。

現在は、その実現に向けて、エリア内の7つの拠点で公民連携のプロジェクト(QURUWAプロジェクト)を推進しています。

何が進んでいるの?

12の公民連携プロジェクト(QURUWA PROJECT:以下QP)が進んでいます。

これらの公民連携プロジェクトの波及効果として、民間事業の新規出店も増加しています。(R1 7件→R5 29件)

QP①PPP活用拠点形成事業

(太陽の城跡地)

約8,000㎡の市有地で事業用定期借地などによりシティーホテル、コンベンション、リバーベースを民間一体的整備するまちの拠点形成プロジェクト

QP②PPP活用公園運営事業

(桜城橋橋上広場・橋詰広場)

公園人道橋の桜城橋橋上広場とその橋詰広場約2,800㎡の公園用地を活用し、民間活力を導入し、休憩所、飲食店などを整備、運営するプロジェクト

QP③PPP活用拠点形成事業

(東岡崎駅北東街区)

名鉄東岡崎駅に隣接する約6,600㎡の事業用定期借地権を設定した市有地で、商業等の都市機能を担う民間事業者を核に、河川空間を含め一体的に活用するプロジェクト

QP④乙川かわまちづくり事業

規制緩和により実現した河川空間での観光船運航や殿橋テラスにおけるカフェなど、様々な民間事業が連携するプロジェクト

QP⑤PPP活用公園運営事業

(籠田公園・中央緑道)

ステージなどを有する約7,000㎡の籠田公園、道路再構築により拡幅する約6,000 ㎡の中央緑道での、地元団体や公園管理・活用に関係する民間事業者などと共に、公園で稼ぎ、公園に還元する組織・仕組みづくりに挑むプロジェクト

QP⑥南康生エリアリノベーション事業

図書館交流プラザ「りぶら」東側に有する約11,000㎡もの駐車場や広場などの公的不動産を活かした公民連携事業により、まちと「りぶら」を繋ぐプロジェクト

QP⑦道路再構築事業

康生通り約300m区間等で、規制緩和による認定団体を組織することで、オープンカフェ、広告版設置などの道路空間を利活用する民間取組みの事業化と、それに併せた道路空間再配置を含めたプロジェクト

QP⑧東岡崎駅整備事業

名古屋鉄道(株)と岡崎市が土地を共同化し、橋上駅舎、南北自由通路、バスターミナル、駅ビルの一体整備と「子育て世代をはじめとした多世代に親しまれる」居場所をつくるプロジェクト

QP⑨南康生エリアリノベーション事業

南康生2丁目/3丁目を対象として、中央緑道を引き込むウォーカブルな空間づくりと都市型コンテンツにより、QURUWAの新しいライフスタイルをつくるエリアマネジメントを実施するプロジェクト

QP⑩リノベーションまちづくり事業

リノベーションスクールを実施し企業間連携、地域間連携や新規出店・活動を促進するなど、今ある空間・人的・歴史的資産を活用して都市・地域経営課題を解決し、新たな産業を創出するプロジェクト

QP⑪ブランディング&情報発信

QURUWAのファンづくりならびにQURUWAでのトライの土壌づくりのための、公民連携による情報発信を用いたパブリック・リレーションズ(市民や民間事業者との関係構築)を推進するプロジェクト

QP⑫回遊支援事業

サイクルシェア等のモビリティを活かしてQURUWA地区の魅力的な拠点や拠点間動線の回遊を促進させるプロジェクト

どうしたら成功なの?

QURUWA地区が多様な方々にとってより楽しく魅力的なエリアになり、QURUWA地区で住みたい・働きたいというニーズがどんどん起こってくることです。それにより人やものの動きが活発になることで、まちに好循環が生まれ、さらに、それらの効果をQURUWA地区周辺や他地区へ波及させることを目指しています。